计算机科学与技术学院铁信2308班:探寻铁路传奇,传承先辈精神

发布时间:2024-12-24 阅读次数:

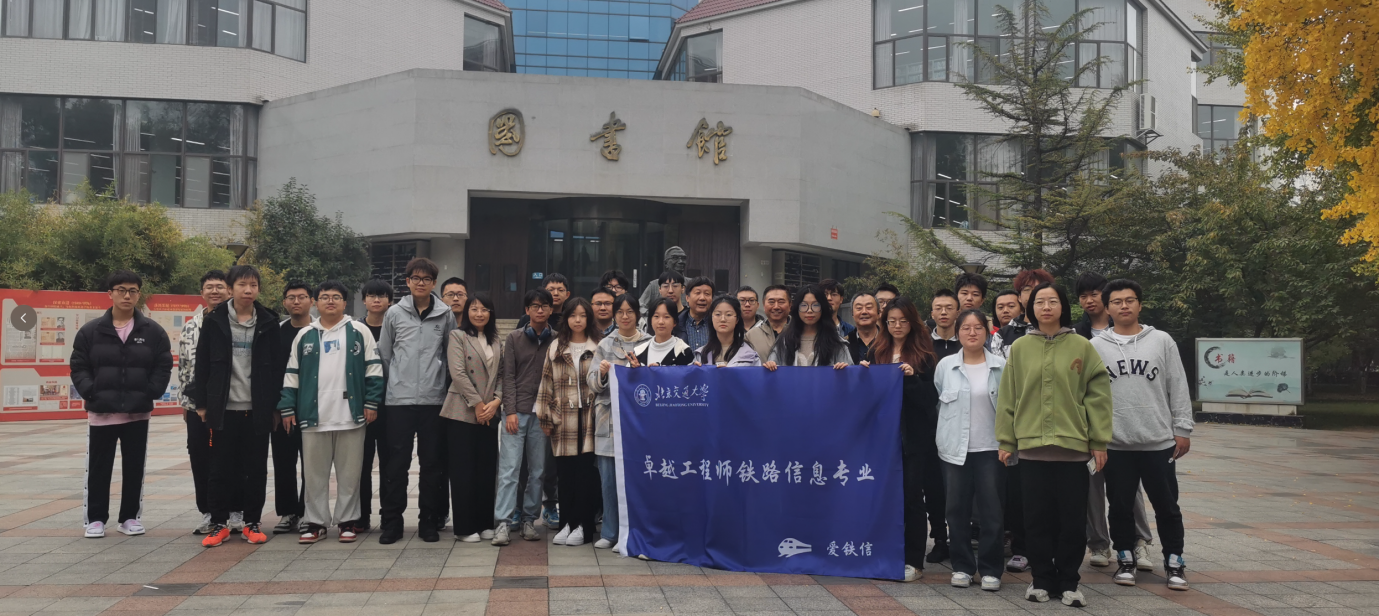

一、活动开启,交大留影

2024年10月26日,作为《铁路信息技术导论》课程的实践内容,计算机学院铁路信息技术卓越工程师专业2308班师生前往詹天佑纪念馆和青云桥车站实地参观学习。同行的还有1905年与詹天佑共同修建京张提速的青年才俊耿瑞芝先生(https://m.douyin.com/share/note/7304254822679678259)的后人、我校计算机79级校友祁越先生,共同追寻中国第一代铁路人的足迹,学习詹天佑精神,领略中国铁路发展历程,传承先辈的伟大意志,激励我们青年一代为我国铁路事业的蓬勃发展以及国家的繁荣富强贡献自己的一份力量。出发前,我们在交大图书馆门前,铁路信息技术2308班全体同学及老师合影留念,这一时刻记录下了班级的团结与活力,为此次参观活动拉开序幕。

交大图书馆作为学校的知识宝库,承载着无数的学术梦想和奋斗历程。同学们站在图书馆前,感受着浓厚的学术氛围和历史底蕴。阳光洒在每个人的脸上,笑容洋溢,充满了对这次参观活动的期待。这张合影将被珍藏在班级的相册中,每当同学们回忆起这次参观活动,都会想起在交大图书馆前的这个美好时刻。它也激励着同学们在未来的学习和生活中,继续保持团结和活力,为自己的梦想努力奋斗。

二、走进纪念馆,缅怀先辈,领略中国铁路百年成就

(一)中国第一条铁路 ---“争气路”

北京交通大学机电学院毕业的孙志伟副馆长热情地接待了大家,孙馆长带领老师和同学们怀着崇敬之情走进詹天佑纪念馆,仿佛翻开了一部波澜壮阔的京张铁路历史画卷。

京张铁路,是中国人自行设计和施工修筑的第一条铁路。1905年9月4日动工,1909年7月4日完成全线铺轨工程,9月24日全线通车。起于丰台终至张家口,全长201.2公里,最初设置14座车站。京张铁路的建成,标志着中国人开始能够自己设计和建造铁路,也标志着中国进入利用蒸汽机车牵引交通的时代。

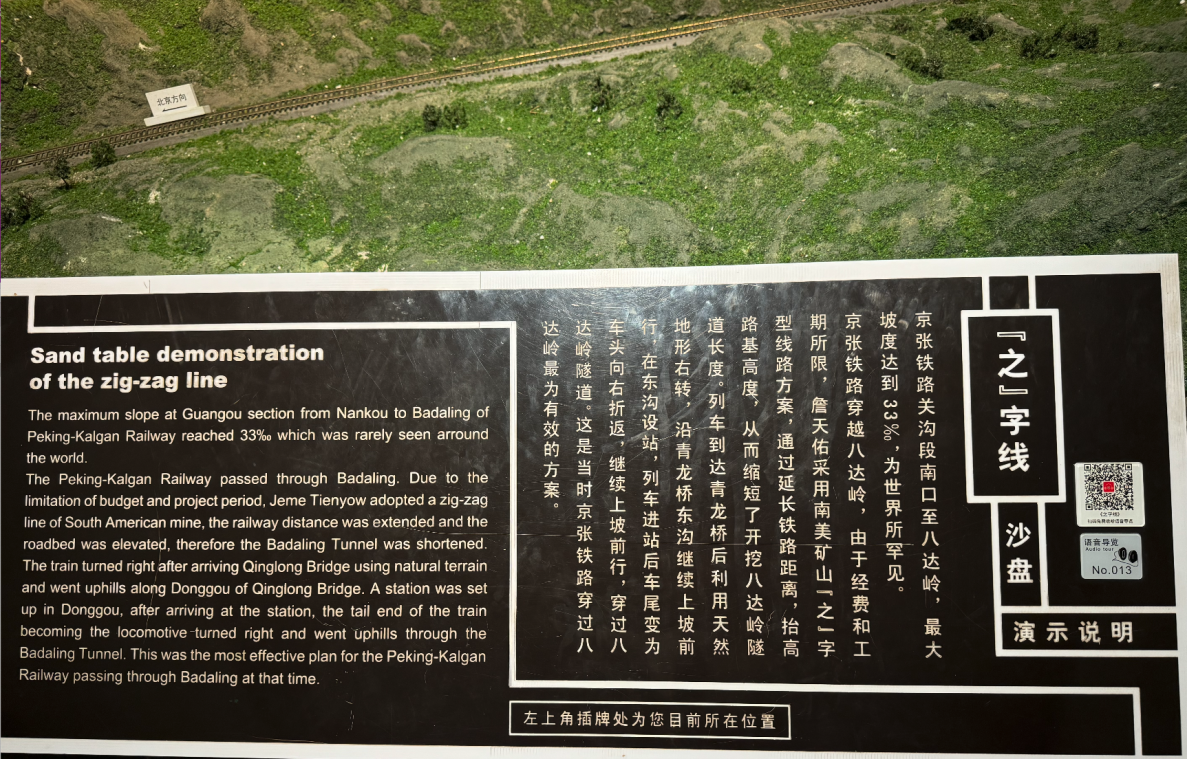

在纪念馆里,同学们看到了由詹天佑主持设计施工的京张铁路“人”字线沙盘模型演示,深刻感受到了当年修建铁路的艰难与智慧。从勘测路线到施工建设,詹天佑先生不仅多方搜求资料,实地考察勘测,还亲自率领学生与工人们奋斗在崇山峻岭之中。为解决八达岭的陡坡行车难题,他自主创新了 “折返线” 降坡,设计出人字形轨道线路,大大减少了隧道开挖工程。

同学们深刻体会到詹天佑先生的创新、奋斗、自强精神。詹天佑先生被誉为“中国铁路之父”,他在海外留学时就立志报效祖国,回国后面对资金短缺、技术落后和复杂的地形挑战,毫不退缩。在修建京张铁路中,他采用独特的 “双龙取水” 爆破方法,成功解决了穿山难题;为提高施工效率,在八达岭隧道中部开凿2个直井,形成6个作业面齐头并进。

詹天佑先生的创新精神激励着同学们在学习和生活中勇于探索新方法、新思路。他的奋斗精神让同学们明白,只有不畏艰难,努力拼搏,才能实现自己的梦想。而他的自强精神则告诉同学们,要相信自己的能力,不断提升自己,为国家和社会做出贡献。

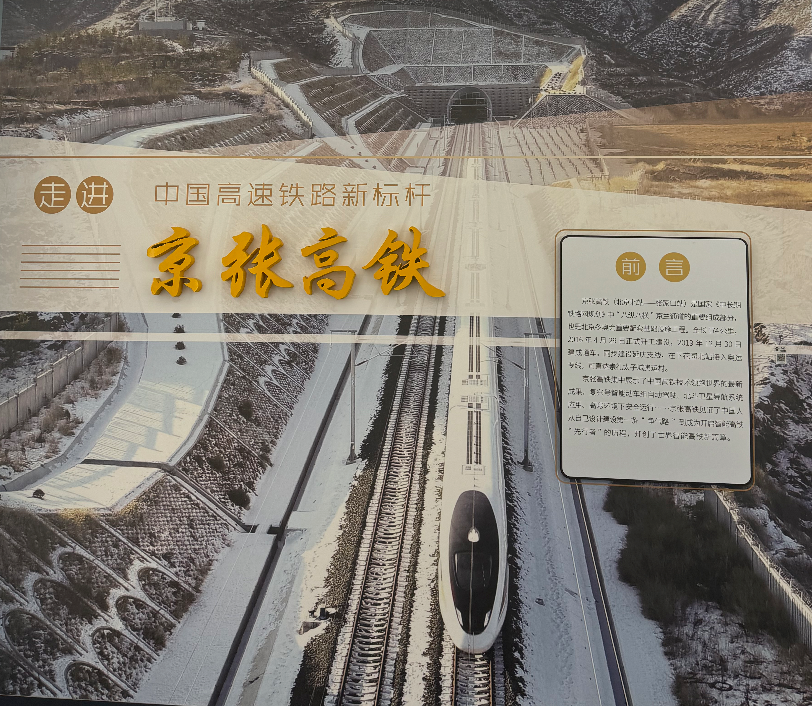

(二)穿越百年,中国智能高铁引领世界

在纪念馆里,我们一起穿越百年,从1909年建成的京张铁路到2019年的京张智能高铁,穿越百年厚重的历史,同学们来到了一个中国铁路的新时代—中国高铁。京张高铁集中展示了中国高铁技术领跑世界的最新成果,复兴号智能动车组、北斗卫星导航系系统应用、高寒环境下安全运行……京张高铁见证了中国人从自己设计建设第一条 “ 争气路 ”到成为开启智能高铁“先行者”的历程,开创了世界智能高铁新篇章。

从当年老京张铁路实现我国自主设计建设零的突破到如今新京张高铁领先世界,从当年时速 35 公里到如今时速 350 公里,从当年爱国工程师詹天佑设计的“人”字形的八达岭线路到今天“大"字形的立体交通,这些发展变化见证了中国人民自力更生、自主创新的奋斗历程。而我们现在正在亲历着一个流动充满活力的中国。

最后孙馆长寄语同学们,在中国高铁高速发展的新时代,同学们要努力学习,勇攀高峰,作为新一代交大人,为中国的铁路的发展贡献属于我们这个时代的科技力量。

三、亲临青龙桥车站,见证历史奇迹

(一)参观青龙桥车站

同学们来到青龙桥车站,仿佛穿越回了百年前的中国铁路建设岁月。站在这片历史的土地上,同学们亲眼目睹了闻名遐迩的 “人” 字形铁路,心中充满了震撼与感慨。

青龙桥车站作为京张铁路上最具代表性的站点之一,见证了中国铁路的发展历程。这里保留着百年前的建筑风貌,红瓦青檐的站房,古朴而庄重。詹天佑先生的铜像屹立在站台上,仿佛在诉说着当年的故事。同学们站在轨道旁,聆听着那段艰苦卓绝的铁路建设历史,身旁是世纪伟人毛泽东主席在1953年考察时所留下的足迹。让人身临其境地感受到铁路发展与国家发展命运高度关联的历史痕迹。

在青龙桥车站现场,我校计算机79级校友祁越先生结合在交大学习和工作成长的感悟,向同学们提出了学习詹天佑技术报国、做卓越工程师的号召;钟雁教授深情地回顾了他在1979年时任计算机教师在计算机教学中的体会,鼓励同学们珍惜目前计算机大发展的时代机遇,学有所成、报效国家。

“人”字形铁路巧妙地利用了地形,极大地缓解了列车爬坡的压力。在当时的技术条件下,这是一项伟大的创举。同学们看着铁轨的走向,想象着当年的蒸汽机车在这里艰难爬坡的场景,深刻体会到了中国铁路建设者的智慧和勇气。

(二)分享学习心得体会

在参观结束后,同学们聚在一起,积极发言,分享自己在此次参观活动中的感悟。

首先班长张锦松说:“这次参观让我深刻体会到了詹天佑先生的伟大精神。他在那么艰苦的条件下,依然能够坚持自己的信念,为中国的铁路事业做出了巨大的贡献。我们应该向他学习,不畏艰难,勇于创新,为实现自己的梦想而努力奋斗。”

同学刘鸣今感慨道:“看到青龙桥车站的‘人’字形铁路,我被中国铁路建设者的智慧所折服。在那个没有先进技术的年代,他们能够想出如此巧妙的设计,真的很了不起。我们作为新时代的铁路信息技术专业的学生,应该继承和发扬这种创新精神,为未来的铁路建设贡献自己的智慧。”

同学祁月媛表示:“这次参观让我对中国铁路的历史有了更深入的了解,也让我对未来的铁路事业充满了憧憬。我相信,在我们的努力下,中国的铁路事业一定会更加辉煌。我们要以詹天佑先生为榜样,努力学习专业知识,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。”

课代表郭一博同学说出了铁信班同学的心声,“从詹天佑先生的事迹中,我们深知肩负的责任重大。在如今这个科技日新月异的时代,铁路行业正面临着前所未有的机遇与挑战。我们不仅要传承先辈们的精神,更要将其融入到日常的学习与实践中。在课堂上,我们要勤奋钻研专业课程,积极参与学术讨论,不放过每一个知识的细节;在实验室里,要勇于尝试新技术,大胆探索新方法,利用所学去解决实际问题。我们还要加强团队协作,与同学们携手共进,共同攻克难关。未来,我们定当用实际行动,让铁路信息技术在我们手中绽放光彩,助力中国铁路迈向更高的台阶,成为世界铁路发展的新标杆,真正实现铁路强国之梦,让先辈们的精神在新时代的铁路建设中永放光芒。”

通过这次参观活动,同学们不仅了解了京张铁路的历史,更深刻体会到了詹天佑先生的精神品质。他们纷纷表示,要以先辈为榜样,努力学习,为未来的铁路事业贡献自己的力量。

四、回访交大,百年逐梦之旅进课堂

2024年12月17日,詹天佑纪念馆的孙馆长回访了母校北京交通大学,将中国铁路的百年逐梦之旅从詹天佑纪念馆搬到了铁路信息技术导论的课堂,进一步深化了此次铁路发展历程学习与交流活动的主题。

首先,学生代表郭一博同学和杨逸凡同学向孙馆长以及在场的师生展示了参观詹天佑纪念馆的感悟。他们从自身的学习体验和对铁路事业的新认识出发,生动地阐述了詹天佑精神对自己的触动和激励,让在场的每个人都再次深刻感受到了詹天佑精神的魅力和影响力。

然后,孙馆长以《从时速 35 公里到 350 公里的百年逐梦》为题,进行了一场深入浅出的演讲。他结合清朝末年动荡的时代背景详细介绍了詹天佑先生以及中国第一辈铁路人的卓越贡献。从京张铁路的艰难修建过程,到中国铁路在不同历史阶段的发展脉络,孙馆长用丰富的史实和生动的讲述,为同学们勾勒出了一幅中国铁路百年逐梦的壮丽画卷。同学们更加清晰地了解了铁路先辈们的奋斗历程以及詹天佑先生在当时展现的非凡的学识、非凡的胆识、非凡的气魄,大家对他们的敬意也油然而生,同时也进一步激发了同学们对铁路事业的热爱之情。

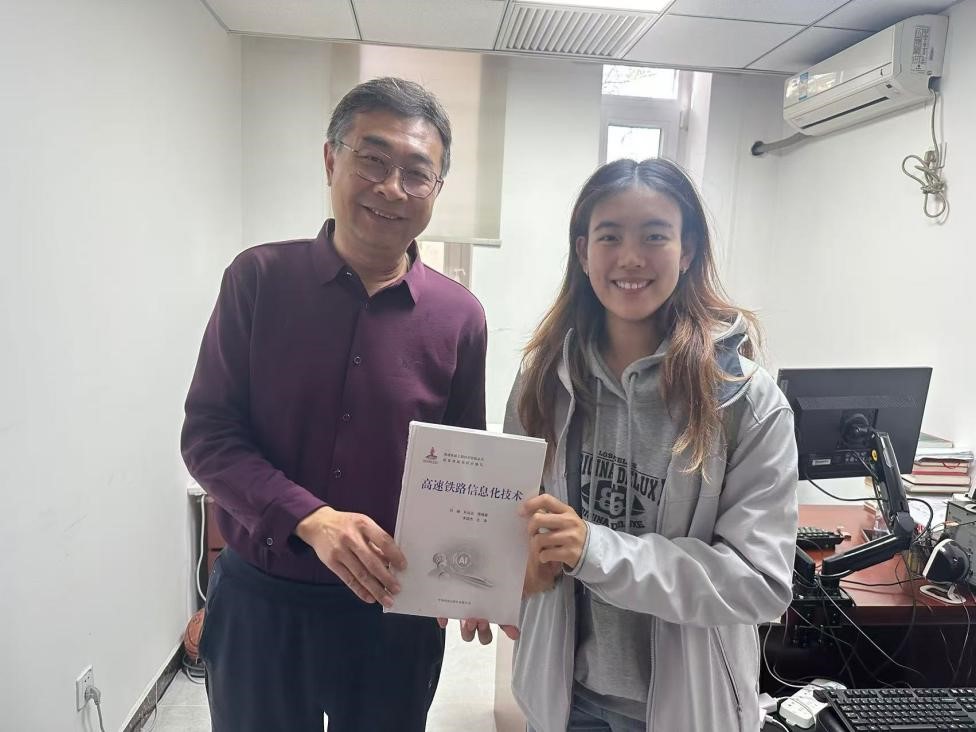

在活动接近尾声时,为了表达对孙馆长的感谢以及对铁路信息化技术研究的敬意,杨逸凡同学作为学生代表向孙馆长赠予了铁路信息技术专业创始人铁路信息技术导论课程负责人刘峰教授主编的“高速铁路工程技术创新”丛书之一的《高速铁路信息化技术》。这本书籍涵盖了大数据、数字孪生等前沿技术在铁路领域成功应用的研究成果,以及对未来铁路信息化发展趋势的展望。希望这本书籍能为孙馆长的研究工作提供新的思路和参考,同时也开启了北京交通大学与詹天佑纪念馆在铁路文化传承和技术研究方面紧密合作的新篇章。

最后,孙馆长与全体师生合影留念。这张合影记录下了这个特殊的时刻,它不仅是一次活动的留念,更是铁路信息技术专业的师生们共同追求铁路事业发展的精神象征。它将成为同学们大学生活中的一段美好回忆,激励着大家在铁路信息化的道路上不断前行、追求卓越。

五、参观高铁网管教育部工程研究中心实验室,展望行业未来

孙馆长回访活动之后,他和全体师生在刘峰教授的热情引领下,怀着期待与好奇的心情走进了高速铁路网络管理教育部工程研究中心实验室。

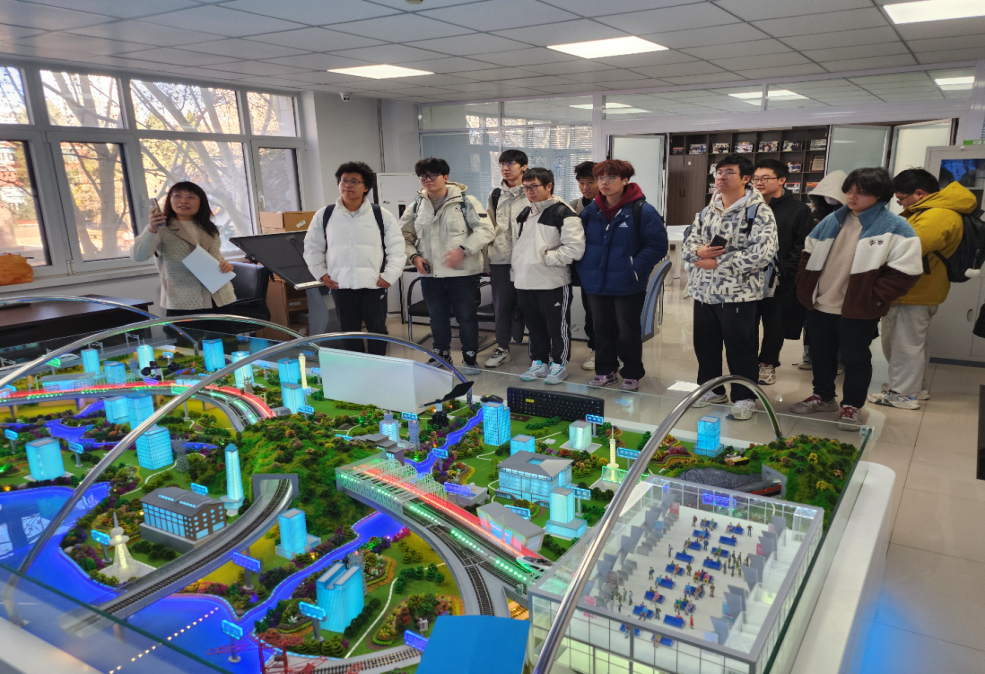

一进入实验室,先进的科技气息扑面而来。首先映入眼帘的是科教融合的铁路信息技术数字孪生教学平台的大屏幕上展示的大数据在铁路运营中的应用情况。数据图表和动态模型清晰地呈现出铁路系统各个环节所产生的海量数据,以及如何通过智能算法对这些数据进行分析和处理,从而实现对列车运行状态的精准监测、故障预测以及运营效率的优化提升。例如,通过对列车行驶过程中的各种传感器数据进行实时收集和分析,可以提前发现潜在的机械故障隐患,及时安排维修,确保列车的安全运行;同时,根据客流量、车站繁忙程度等数据的分析结果,可以合理调整列车的排班计划,提高铁路运输的整体效率。 铁路信息化专家、张春研究员为孙馆长介绍了科研团队在高铁信息化领域的最新科研,以及科教融合的教学成果。

紧接着,大家的目光被数字孪生技术在铁路中的应用展示所吸引。通过虚拟现实和增强现实技术相结合的方式,一个与真实铁路系统几乎一样的数字孪生模型呈现在大家面前。在这个数字孪生系统中,每一个铁路设施、每一列列车以及每一个车站都被精确地模拟出来。同学们可以清晰地看到列车在轨道上的运行轨迹、车站内旅客的流动情况以及各种设备的运行状态。借助数字孪生技术,铁路工程师们可以在虚拟环境中进行各种实验和模拟操作,如测试新的列车调度方案、评估铁路设施的升级改造效果等,从而在实际建设和运营之前就能够发现问题并进行优化调整,大大降低了成本和风险。 这些先进技术的展示让同学们深刻认识到自己所学专业在铁路行业信息化、智能化发展进程中的关键作用和广阔前景。课程助教、青年教师白岩慧老师结合铁路信息化领域知识和人工智能技术,向同学们展示了高铁智能运维数字孪生实验平台。

铁路信息技术专业不仅仅是一门学科,更是推动铁路行业迈向更高水平的核心动力。面对如此令人振奋的前沿技术,同学们的心中燃起了强烈的学习热情和使命感。大家纷纷表示,要以更加坚定的决心和更加勤奋的态度努力学习专业知识,熟练掌握这些先进技术的原理和应用方法。在未来的学习和实践中,不断探索和创新,将自己所学的知识与实际应用紧密结合起来,为中国铁路事业的发展贡献自己的智慧和力量,努力成为铁路行业信息化、智能化建设的中坚力量。

六、传承精神,展望未来

此次参观活动对铁路信息技术2308班的同学们来说,无疑是一次深刻的精神洗礼。詹天佑先生以及无数铁路先辈们的事迹,如同一座座灯塔,照亮了同学们前行的道路。铁路信息技术专业的创始人刘峰教授讲述了1979年,也就是45年前,他的《铁道概论》课程的老师佟立本老师带领他们班同学乘坐火车来到这里参观学习“之”字型铁路的设计创意,从此,刘教授一直深耕于铁路事业,其团队取得了多项科技攻关的技术成果,为铁路事业做出了卓越的贡献,45年后,他又带领《铁路信息技术导论》课程的同学们来到这里,将来也会有更多的同学在这条“之”字型线路上暗下决心,产生一批一批新的铁路人投身于蓬勃发展的铁路事业。

此次一同前行的老师们寄语同学们殷切的期望,交通运输学院的钟雁教授表示,在那个国家积贫积弱的年代,詹天佑先生毅然回国,投身于中国铁路建设事业,为了国家的富强和民族的尊严,不畏艰难险阻,詹天佑先生所展现出的爱国精神,是同学们需要铭记和传承的首要品质。

铁路信息技术导论课程助教白岩慧老师表示,创新精神也是同学们从此次参观中汲取的宝贵财富。詹天佑先生在修建京张铁路时,面对重重困难,敢于创新,设计出“人”字形铁路等伟大创举。在当今科技飞速发展的时代,创新是推动社会进步的重要力量。作为铁路信息技术专业的学生,同学们要深知自己肩负着推动铁路行业信息化、智能化发展的重任。在未来的学习中,要勇于探索新的技术和方法,不断提高自己的创新能力,为中国铁路事业的发展注入新的活力。

铁路信息技术专业2308班班主任沈香港老师说,艰苦奋斗精神同样不可或缺。詹天佑先生在修建京张铁路的过程中,克服了资金短缺、技术落后、地形复杂等诸多困难,带领工人艰苦奋斗,最终成功建成了这条具有重大历史意义的铁路。同学们要明白,在未来的学习和工作中,也会遇到各种各样的困难和挫折,只有发扬艰苦奋斗的精神,不畏艰难,持之以恒,才能在铁路事业的道路上不断前行。

展望未来,同学们充满信心。随着科技的不断进步,中国铁路事业正迎来新的发展机遇。高铁的飞速发展、智能铁路的建设,都为同学们提供了广阔的舞台。同学们纷纷表示,要以此次参观活动为契机,努力学习专业知识,提高自己的综合素质。在未来的工作中,要传承铁路先辈们的爱国、创新、艰苦奋斗精神,为中国铁路事业的发展贡献自己的智慧和力量。

北京交通大学计算机科学与技术学院铁路信息技术专业方向2308班同学名单:

车务组:杨逸凡、江永奎、王显、刘宗玮、王齐飞、朱宇豪

机务组:李讷言、张冰其、张璐、程诺、池佳明、祁月媛

工务组:夏思雨、靳书恒、王熙正、吴畏男、张锦松、董思诚

电务组:郭一博、赵康地、冯志博、席安洛、袁映贤、王康飞

车辆组:刘鸣今、郭嘉汀、韩磊、李娜、李晔、王振洲

(计算机科学与技术学院 郭一博、白岩慧)